標本DATA

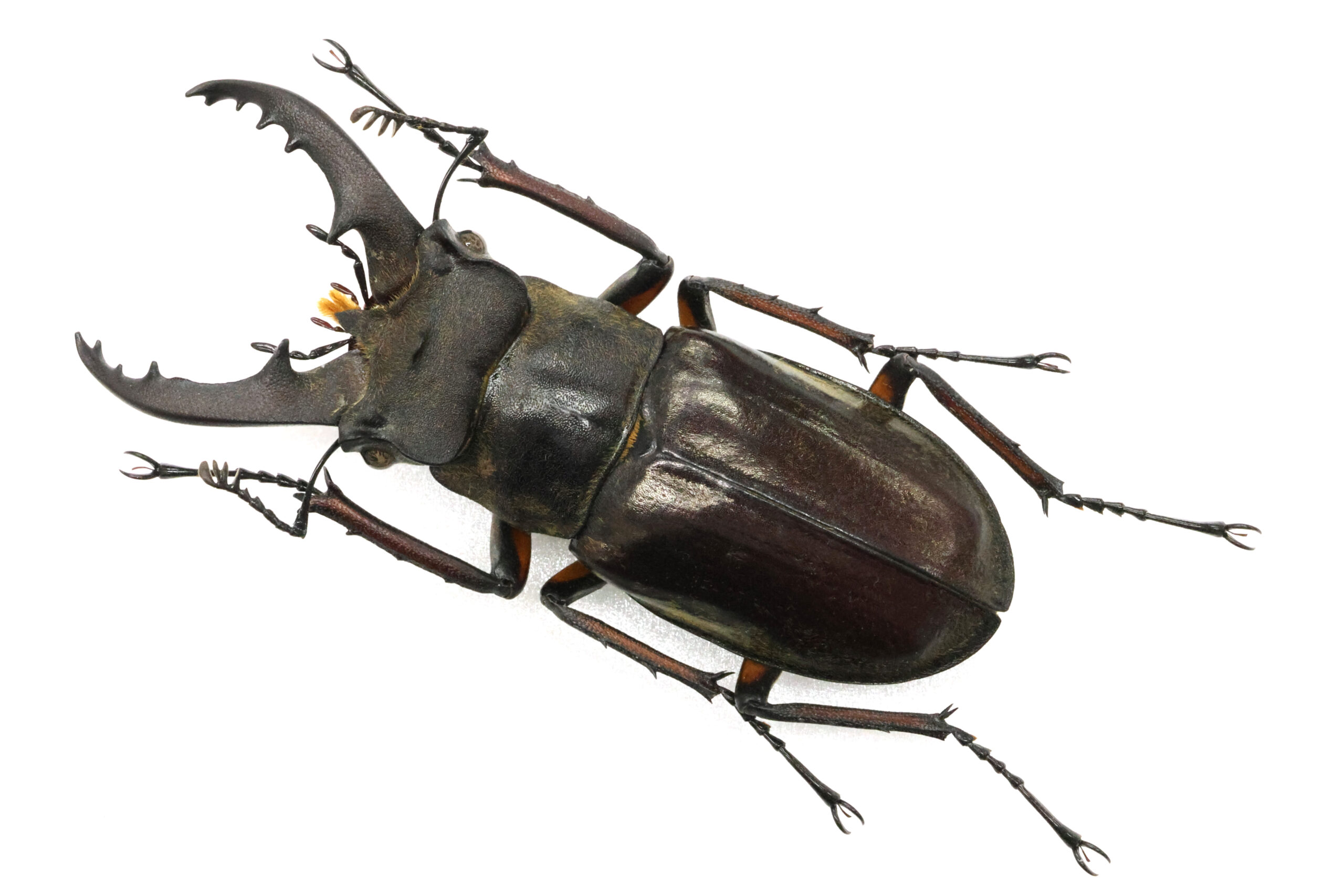

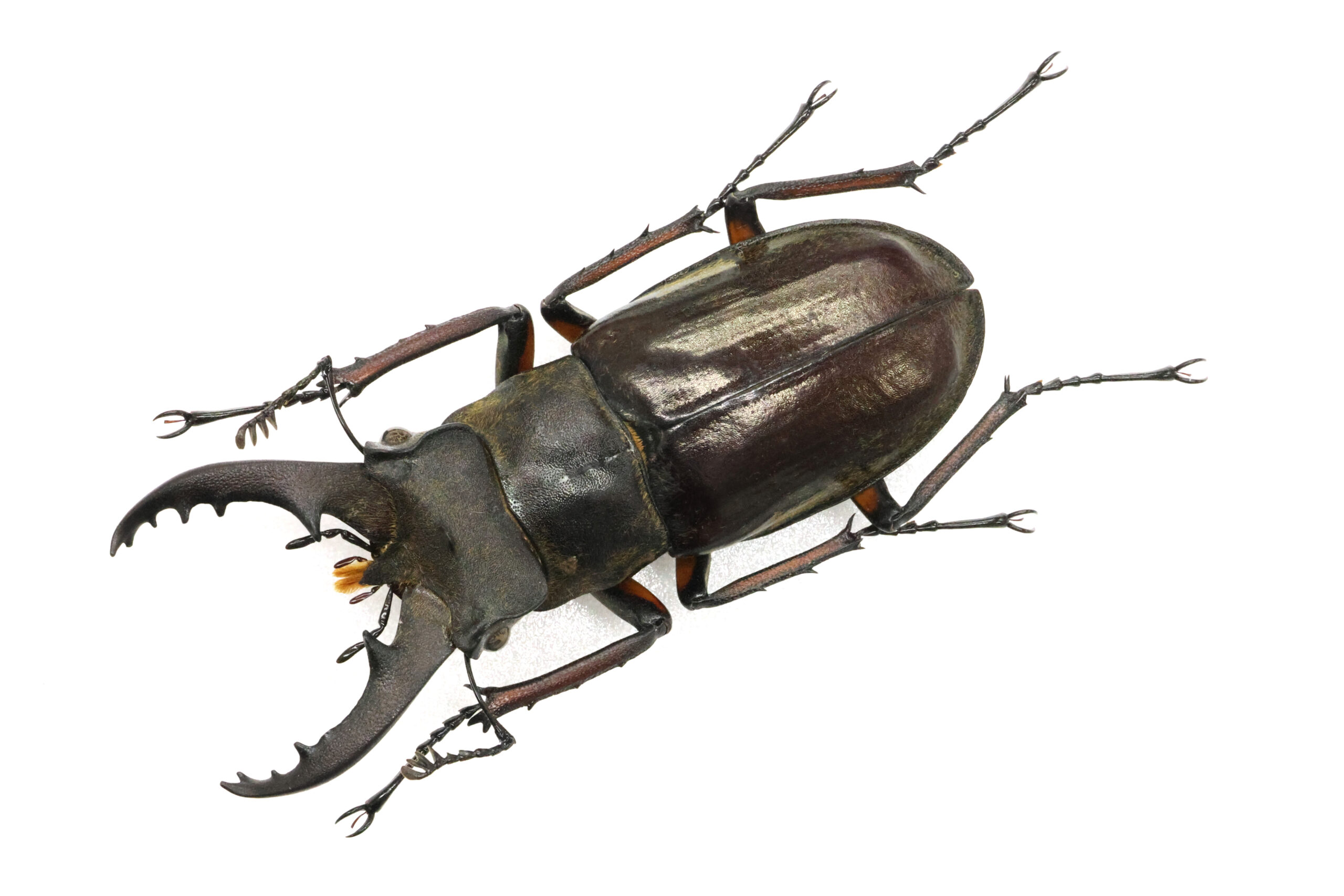

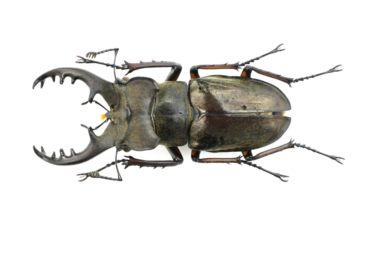

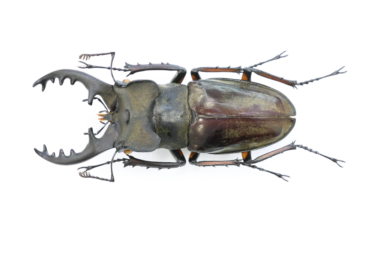

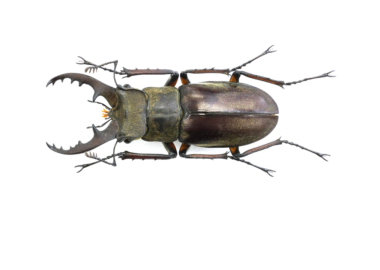

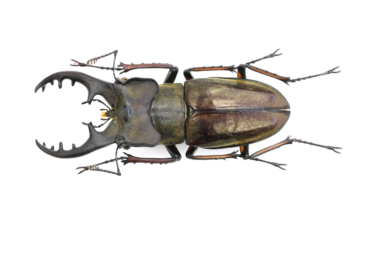

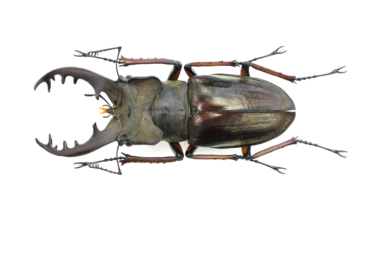

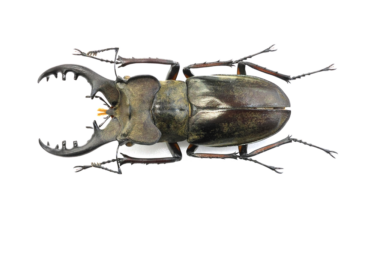

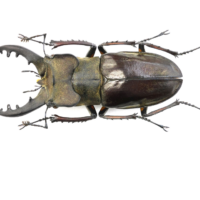

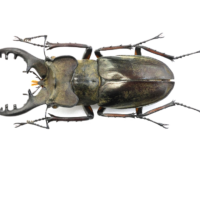

【種 類】 ミヤマクワガタ (伊豆諸島亜種)Lucanus maculifemoratus adachii ♂

【サイズ】 体長 53.5 ㎜ 頭幅 12.0 ㎜

【採集場所】2024年8月4日 8:00

【採集日時】東京都三宅村坪田(三宅島)

【採集方法】Looking採集(タブ)

【採集者名】Akihiko YAMAZAKI

YAMAZAKIさんが三宅島を訪れ始めた2007年頃は、まだまだ噴火の影響が残っていたため三宅島のクワガタ密度は高かったそうです。これだけ聞くと、火山噴火の影響が残っているのになぜクワガタが増えるのだろう?と疑問が湧きますね。YAMAZAKIさんから、さらにお話を伺うと納得できました。

噴火が起こると当然、島の木々は熱や火山灰によって大きなダメージを受けます。特に島に自生するスダジイなどの年老いた大木は環境の変化に対応できずに大量に枯れてしまいます。その枯れた木々は、クワガタをはじめとした幼虫たちの素晴らしい食べ物になるわけです。噴火による火災で木々が大量に枯れて起こる火山島ならではの現象だそうです。

なるほど~

さて、YAMAZAKIさんは2024年も大きな期待感を持って島を訪れると、クワガタの数は激減…あまりにもいなくて驚いた(落胆した)とのこと。温暖化や環境破壊など様々な人間活動によって島の自然環境が衰退していることも感じられたそうです。生きものたちは、生息環境に大きく影響を受けながら盛衰を繰り返しているのですね。

そんな芳しくない状況とはいえ、仕事の合間を縫って、やっと三宅島(3泊4日)を訪れたYAMAZAKIさんでございます。手ぶらでは帰りたくない。昔、採集できた場所を思い出しながら、島内の森や林を時間の許す限り歩き回りました。ところが、オオバヤシャブシなど樹液が出ている木には、必ず美しい金属光沢を放つ甲虫で埋め尽くされ、他の甲虫の入る余地はどこにもない…。全て国内外来種(移入種)のリュウキュウツヤハナムグリ(奄美亜種)でした。奄美諸島から船に乗って(海上航路を使って)植物とともに持ち込まれたと言われています。伊豆諸島の八丈島や青ヶ島で1985年頃に初めて確認され、その後、三宅島など他の伊豆諸島に生息域を拡大。今では東京湾岸の公園でもたくさんのリュウキュウツヤハナムグリを見ることができます。環境に対する適応力と繁殖力が高いのでしょうね。

移入種のハナムグリに完全に餌場は占領され、樹液周りでクワガタを採集する確率は著しく下がっているとYAMAZAKIさんは感じたそうです。それでも、あきらめるわけには参りません。侵入種の猛攻に屈せずに樹液周りをさんざん探しまわったおかげで、なんとかノコギリクワガタ4頭(2♂、2♀)を確認することができました。根性でございます。そして、やっと樹液も出ていないタブの枝先に静止している本個体を見つけることができました。さらに、運良く地面を歩行中のミヤマクワガタのメスも拾うことができました。これぞ神さまがYAMAZAKIさんの努力と気持ちに報いてくれたのでしょうね。

さて、さてYAMAZAKIさんが苦労して採集された唯一の2024年夏の伊豆諸島亜種を、是非、じっくりと見ていただきたいと思います。亜種となっているだけあって、本土のミヤマクワガタとは少し風貌が異なります。本亜種の特徴として、大アゴが太短くて頭冠はあまり発達しません。今まで採集された最大サイズを写真で見たことがありますが、70ミリもあるのに頭冠の張り出しは弱く、独特の格好良さが感じられるミヤマクワガタだと思いました。そして、三宅島の個体は体が赤い傾向が強いのだそうな。確かに本個体も赤いです。島の生息環境が、この色合いやフォルムを育んでいるのだと思います。

最後に採集されたYAMAZAKIさんですが、非常に博識で、気さくな方でございました。色々な雑誌にも執筆や寄稿をされているちょっとした有名人でございます。興味深いお話をたくさん聞かせていただいたこと深く感謝いたします。

三宅島の採集記は、昆虫文献六本脚で販売中の「HIGH VOLTAGE」に掲載されています。興味のある方は是非、購入して読んでみて下さいませ。

Contributed by HIRO

2025 April